Professuren in Deutschland

Zahlen und Fakten: Chancen auf einen Lehrstuhl im Überblick

Wie steht es um den Stellenmarkt für Professuren in Deutschland? © momcilog / iStock.com

Wie hoch ist die Anzahl der Lehrstühle in Deutschland, wie viele Professoren und Professorinnen scheiden bald aus – und welche Aussichten haben Frauen? Die Chance auf einen Lehrstuhl ist nicht konkret zu beziffern, aber ein Blick auf verschiedene Zahlen und Statistiken hilft, die Lage einzuschätzen.

Aktualisiert: 31.12.2024

Anzahl der Lehrstühle: Wie viele Professorinnen und Professoren gibt es in Deutschland?

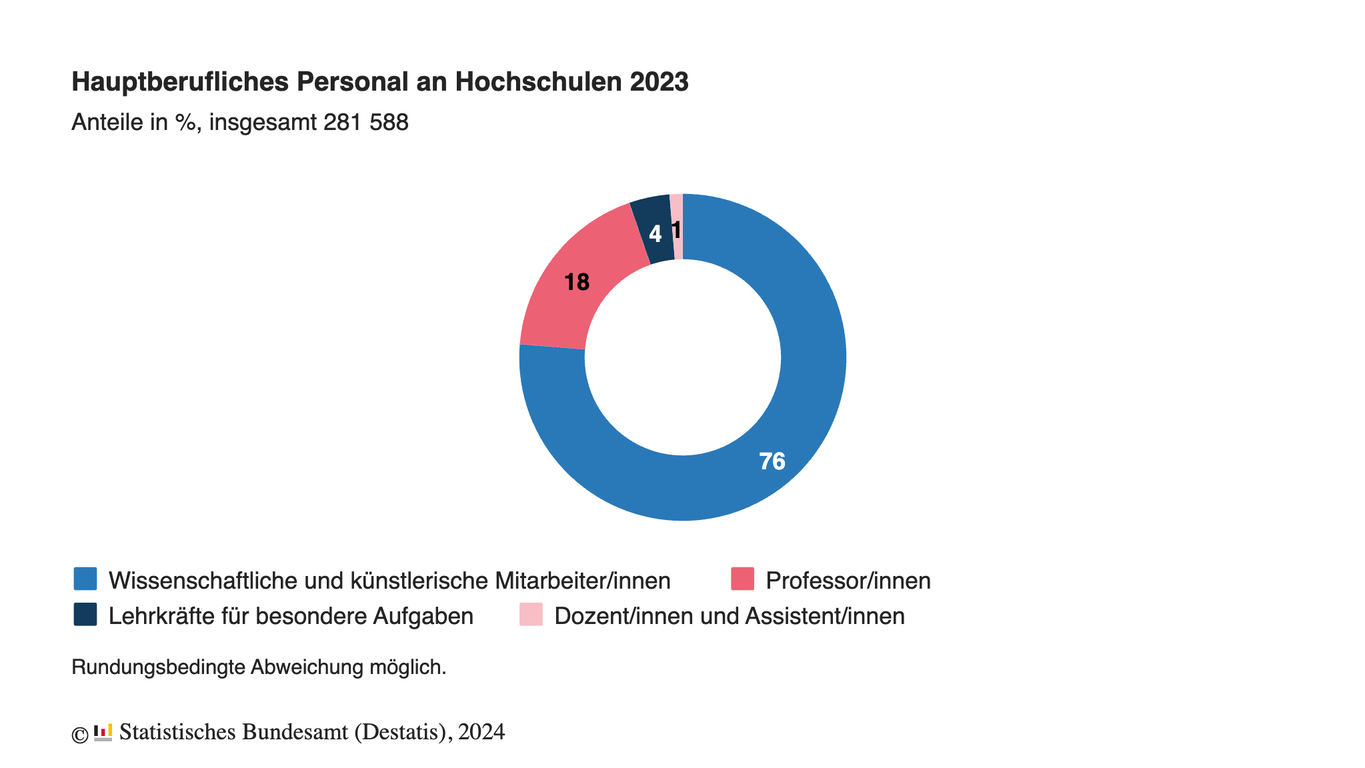

Fast eine Dreiviertelmillion Menschen in Deutschland arbeiten an Hochschulen und sind in Lehre, Forschung oder auch der Verwaltung tätig, knapp 250.000 davon in der Lehre und Forschung. 51.873 davon (18 Prozent) waren im Jahr 2023 Professorinnen und Professoren. Die Anzahl steigt kontinuierlich – 2011 waren es noch 42.924 Lehrstühle.

Professor:innen stellen etwa ein Fünftes des hauptberuflich tätigen Hochschulpersonals. © Statistisches Bundesamt (Destatis)

Professuren nach Besoldungsgruppen

Professur ist nicht gleich Professur – wie verteilen sich die Professuren in Deutschland auf die verschiedenen Besoldungsgruppen? Die Destatis-Auswertung zeigt: Den Löwenanteil stellen mit knapp 45 Prozent die W2-Professor:innen.

Professuren nach Besoldungsgruppen bzw. Qualifizierungsstufen (2023)

| Besoldungsgruppe | Anzahl Professuren |

|---|---|

|

W3 |

14.890 |

|

W2 |

23.377 |

|

W1 |

1.887 |

|

C4 (und gleichwertige) |

1.810 |

|

C3 (und gleichwertige) |

2.238 |

|

C2 (auf Dauer) |

6.010 |

|

C2 (auf Zeit) |

1.100 |

|

Gastprofessor:innen (hauptberuflich) |

546 |

|

Nachwuchs-/Tandemprofessuren an FHs/HAWs |

15 |

|

Gesamt |

51.873 |

Quelle: Destatis, Personal an Hochschulen academics

Professuren mit Tenure-Track und/oder Nachwuchsgruppenleitung

Besonders begehrt sind unter den Nachwuchswissenschaftler:innen die sogenannten Professuren mit Tenure-Track – bei positiver Evualation erfolgt die Übernahme auf eine vollwertige Professur auf Lebenszeit. Doch Tenure-Track-Professuren sind rar. Von den rund 23.400 W2- und 1.900 W1-Professuren sind:

- W2-Professuren mit Tenure-Track: 525

- W2-Professuren mit Tenure-Track und Nachwuchsgruppenleitung: 34

- W2-Professuren mit Nachwuchsgruppenleitung: 54

- W1-Professuren (Juniorprofessuren) mit Tenure-Track: 835

- W1-Professuren mit Tenure-Track und Nachwuchsgruppenleitung: 57

- W1-Professuren mit Nachwuchsgruppenleitung: 21

Anzahl der Professorinnen und Professoren nach Fachbereichen

Die Anzahl von Professuren unterscheidet sich von Fachbereich zu Fachbereich teilweise enorm. Der Auswertung des Statistischen Bundesamts zufolge finden sich die meisten Professuren in den Rechts-/Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie den Ingenieurwissenschaften, gefolgt von Mathematik/Naturwissenschaften. Beim jeweiligen Frauenanteil zeige sich ebenfalls große Unterschiede.

Anzahl Professuren* nach Fachbereichen und Geschlecht (2023)

| Fachbereich | Professoren | Professorinnen | Gesamt |

|---|---|---|---|

|

Rechts-/Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |

10.311 |

5.427 |

15.738 |

|

Ingenieurwissenschaften |

11.140 |

2.104 |

13.244 |

|

Mathematik, Naturwissenschaften |

5.077 |

1.575 |

6.652 |

|

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften |

3.721 |

1.508 |

5.229 |

|

Geisteswissenschaften |

2.728 |

2.057 |

4.785 |

|

Kunst, Kunstwissenschaft |

2.461 |

1.509 |

3.970 |

|

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |

796 |

434 |

1.230 |

|

Sport |

220 |

85 |

305 |

|

Zentrale Einrichtung (ohne klinikspezifische) |

446 |

218 |

664 |

|

Hochschulkliniken (Humanmedizin) |

39 |

17 |

56 |

|

Insgesamt |

36.939 |

14.934 |

51.873 |

*) Professoren, Juniorprofessoren und hauptberufliche Gastprofessoren

Quelle: Destatis, Personal an HochschulenWie hoch ist der Frauenanteil in der Professorenschaft?

Wie oben stehende Tabelle zeigt, gibt es große Unterschiede bei den Fachbereichen, was den Anteil an Professorinnen angeht. Am höchsten ist er in den Geisteswissenschaften (43 Prozent), am niedrigsten in den Ingenieurwissenschaften (17 Prozent).

Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, lässt sich aber feststellen, dass sich mit zunehmendem Engagement für Chancengleichheit an Hochschulen auch die absolute Zahl der Frauen in der Professorenschaft in Deutschland kontinuierlich gesteigert hat: von 8.526 im Jahr 2011 auf 14.934 im Jahr 2023 (29 Prozent). Nichtsdestotrotz sind Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft nach wie vor unterrepräsentiert. Dabei sind weibliche Studierende mittlerweile in der Überzahl, und auch bei den Promotionen ist der Frauenanteil noch hoch (46 Prozent). Mit höheren Qualifizierungsstufen nimmt der Frauenanteil aber deutlich ab – die sogenannte „Leaky Pipeline“.

Frauen in Professuren ab 2011

| Jahr | Anzahl der Professorinnen |

|---|---|

|

2011 |

8.526 |

|

2012 |

8.957 |

|

2013 |

9.587 |

|

2014 |

10.062 |

|

2015 |

10.535 |

|

2016 |

10.955 |

|

2017 |

11.442 |

|

2018 |

11.902 |

|

2019 |

12.408 |

|

2020 |

12.949 |

|

2021 |

13.664 |

|

2022 |

14.326 |

|

2023 |

14.934 |

Auch bei anderen Berufsgruppen an Hochschulen sind Frauen unterrepräsentiert, wie folgende Tabelle zeigt. Mit einer Ausnahme: Lehrkräfte für besondere Aufgaben, deren Anzahl sich seit 2005 enorm erhöht hat, sind überwiegend weiblich.

Anteil von Frauen an Personalkategorien 2005 vs. 2023

| Personalgruppe | Gesamt (2005) | darunter: Frauen absolut (2005) | Anteil Frauen (2005) | Gesamt (2023) | darunter: Frauen absolut (2023) | Anteil Frauen (2023) |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal |

112.820 |

29.550 |

26,2 % |

281.588 |

120.393 |

42,8 % |

|

Lehrbeauftragte |

56.756 |

17.885 |

31,5 % |

95.496 |

36.542 |

38,3 % |

|

Professuren |

37.865 |

5.412 |

14,3 % |

51.873 |

14.934 |

29,0 % |

|

Lehrkräfte für besondere Aufgaben |

6.655 |

2.995 |

45 % |

11.198 |

6.119 |

54,6 % |

|

Dozent:innen und Assistent:innen |

37.865 |

5.412 |

14,3 % |

3.638 |

1.549 |

42,6 % |

Altersverteilung: Demografie der Professuren

Wie alt sind Deutschlands Professorinnen und Professoren? Betrachtet man zunächst das Alter bei der Erstberufung auf einen Lehrstuhl, ergibt sich laut Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 (BuWiN) folgende Abstufung: Das Durchschnittsalter bei der Erstberufung auf eine Juniorprofessur beträgt 35,2 Jahre, eine W2-Professur erreichen junge Wissenschaftler:innen erstmals mit 41,7 Jahren. Durchschnittlich 43,2 Jahre sind Akademiker:innen alt, wenn sie ihren ersten Ruf auf eine W3-Professur erreichen.

Für 2023 gibt der Bericht des Statistischen Bundesamtes zum Personal an Hochschulen einen Median von 52,7 an – eine Hälfte der Professorenschaft ist also jünger, die andere Hälfte älter als knapp 52 Jahre.

Anzahl von Professorinnen und Professoren in den Altersgruppen (2022)

| Alter der Professorinnen und Professoren | Anzahl |

|---|---|

|

Unter 25 |

1 |

|

25 bis 30 Jahre |

32 |

|

30 bis 35 Jahre |

799 |

|

35 bis 40 Jahre |

3.629 |

|

40 bis 45 Jahre |

6.758 |

|

45 bis 50 Jahre |

7.982 |

|

50 bis 55 Jahre |

10.137 |

|

55 bis 60 Jahre |

10.333 |

|

60 bis 65 Jahre |

8.328 |

|

über 65 Jahre |

2.261 |

Anzahl ausscheidender Professoren

In Zusammenhang mit der Altersverteilung ist für die Planung der eigenen akademischen Karriere vor allem die Zahl der Professuren interessant, die zeitnah aus Altersgründen frei werden – wird die Stelle neu ausgeschrieben, ist eine Bewerbung möglich.

Anzahl von Professor:innen, die 65 Jahre alt werden

| Jahr | Anzahl voraussichtlich frei werdender Professuren |

|---|---|

|

2024 |

1.479 |

|

2025 |

1.657 |

|

2026 |

1.751 |

|

2027 |

1.853 |

|

2028 |

1.933 |

|

2029 |

2.095 |

|

2030 |

2.063 |

|

2031 |

2.000 |

|

2032 |

2.137 |

|

2033 |

2.089 |

|

2034 oder später |

24.021 |

Stand: Dezember 2024

Quelle: Destatis, Personal an Hochschulen © academicsDie Zahl frei werdender Lehrstühle wird also in Zukunft ansteigen – wenn auch nur leicht. Zu diesem Schluss kommt auch der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN), der jedoch ergänzt: „Bei diesen Darstellungen muss berücksichtigt werden, dass die Anzahl altersbedingt ausscheidender Professorinnen und Professoren nicht mit der Anzahl frei werdender Professuren gleichzusetzen ist, da Professuren nicht notwendigerweise nachbesetzt werden müssen.“

Wie viele Lehrstühle werden pro Fachbereich frei?

Für die Karriereplanung ist vor allem interessant, wie sich die Lage im eigenen Fachbereich darstellt. Die folgende Tabelle ist mit Vorsicht zu genießen: Sie zeigt an, wie viele Professor:innen bis 2030 das 65. Lebensjahr vollenden. Das bedeutet aber nicht, dass diese Lehrenden dann wirklich in Pension gehen und der Lehrstuhl frei wird! Ebenfalls nicht berücksichtigt ist in der Prozentangabe, dass sich die Anzahl der Lehrstühle verändern kann.

Einen Hinweis auf die Chancen auf eine Professur in den verschiedenen Fachbereichen kann aber vielleicht dennoch herausgelesen werden: In den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften werden in den kommenden vergleichsweise viele Professor:innen in den Ruhestand gehen, im Sport sind es lediglich um die 70. Relativ gesehen sieht es anders aus: Während im Bereich Sport (möglicherweise) fast jeder vierte Lehrstuhl vakant wird, ist es in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nur rund jeder zehnte.

Anteil altersbedingt ausscheidender Professor:innen nach Fächergruppen bis 2032

| Jahr | Altersbedingt ausscheidende Professoren und Professorinnen 2024-2032 (in Personen) | Anteil altersbedingt ausscheidender Professoren und Professorinnen 2019-2028 an der Gesamtzahl der Professuren |

|---|---|---|

|

Geisteswissenschaften |

1.216 |

26% |

|

Sport |

70 |

23% |

|

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |

1.766 |

11% |

|

Mathematik, Naturwissenschaften |

1.466 |

23% |

|

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften |

1.131 |

22% |

|

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |

187 |

15% |

|

Ingenieurwissenschaften |

978 |

7% |

|

Kunst, Kunstwissenschaft |

818 |

21% |

Wie stehen die Chancen auf eine Berufung?

Die drängendste Frage für junge Wissenschaftler:innen, die vor der Entscheidung für eine oft lange und mühsame akademische Karriere stehen, ist: Wie wahrscheinlich ist es, am Ende einen Lehrstuhl zu bekommen? Sämtliche statistische Auswertungen kommen zu dem Schluss, dass diese Frage nicht abschließend beantwortet werden kann. Hier sollen dennoch einige Annäherungsversuche verschiedener Einrichtungen vorgestellt werden, die eine Einschätzung bieten – nicht ohne auf die jeweiligen eingeschränkten Deutungsmöglichkeiten zu verweisen.

Wie ist die Konkurrenzsituation durch andere Habilitierte?

Die Chance, eine der in den kommenden Jahren frei werdende Professuren zu ergattern, hängt auch mit der Anzahl der Mitbewerber:innen zusammen. Insgesamt schlossen 2023 insgesamt 1.535 Wissenschaftler ihre Habilitation ab, im Gegensatz zum Beginn der 2000er Jahre ein deutlicher Rückgang. Dieser bedeutet aber nicht automatisch bessere Berufungschancen, da die Bedeutung der Habilitation für die Berufung insgesamt abnimmt. Auch Promovierte ohne Habilitation können beispielsweise über die Leitung einer außeruniversitären Nachwuchsgruppe, eine Juniorprofessur oder auch eine HAW-Professur das Ziel W2- oder W3-Professur erreichen.

Hinzu kommen Bewerber:innen aus dem Ausland, je nach Fach Bewerber:innen aus der Industrie, aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auf andere Weise Qualifizierte und die in den Vorjahren nicht zum Zuge gekommenen Bewerber. Eine verlässliche Antwort auf die Anzahl qualifizierter Bewerber:innen im eigenen Fachbereich ist derzeit nicht möglich, weil es keine statistisch fundierten Aussagen über die Anzahl von Wissenschaftler:innen gibt, die grundsätzlich berufungsfähig wären.

Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 (BuWiN) errechnet die Chancen auf eine Berufung in einer Langzeitbeobachtung: Er hat festgestellt, dass die Gesamtzahl der Bewerbungen von 1997 bis 2018 um 16 Prozent, die Gesamtzahl der Berufungen hingegen im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gestiegen ist. Individuelle Erfolgschancen können damit nicht errechnet werden, da die Anzahl der Bewerbungen nicht die Anzahl der sich bewerbenden Personen widerspiegelt – manche bewerben sich auf mehrere Vakanzen. Der BuWiN kommt dennoch zum Schluss, dass sich rein rechnerisch eine leicht verbesserte Chance einer Bewerbung ergibt.

Das Monitoring-Bericht „Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung“ der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) bezieht in seine Überlegungen außerdem die Chance auf einen Listenplatz im Berufungsverfahren in seine Berechnungen ein. Demnach betrug 2022 die Chance von Bewerbern, auf einem Listenplatz zu landen, rund zehn Prozent. Die Chance von diesem Listenplatz aus berufen zu werden, lag bei 46 Prozent. Grob gesagt bedeutet das: Wer sich auf eine Professur bewirbt, hat im Schnitt eine etwa fünfprozentige Chance, darauf berufen zu werden.

Chancen auf Listenplätze und Berufungen

| 1997 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Bewerbungen |

62.731 |

71.756 |

74.349 |

67.117 |

63.211 |

68.928 |

71.193 |

– |

71.418 |

90.888 |

81.604 |

|

Listenplätze |

6.172 |

6.744 |

7.680 |

6.954 |

5.974 |

6.594 |

6.740 |

– |

6.652 |

8.293 |

8.097 |

|

Berufungen |

2.396 |

2.620 |

3.301 |

3.175 |

2.711 |

2.963 |

3.059 |

– |

3.023 |

3.853 |

3.716 |