Frauen in der Wissenschaft

Frauen in der Wissenschaft: Wie steht es um die Gleichstellung in der Forschung?

© academics / KI-generiert

Frauen sind in der Wissenschaft und forschenden Industrie nach wie vor unterrepräsentiert. academics gibt einen Einblick in die Rechtslage und den Status Quo im Wissenschaftsbetrieb.

Aktualisiert: 05.02.2026

Frauen in der Wissenschaft

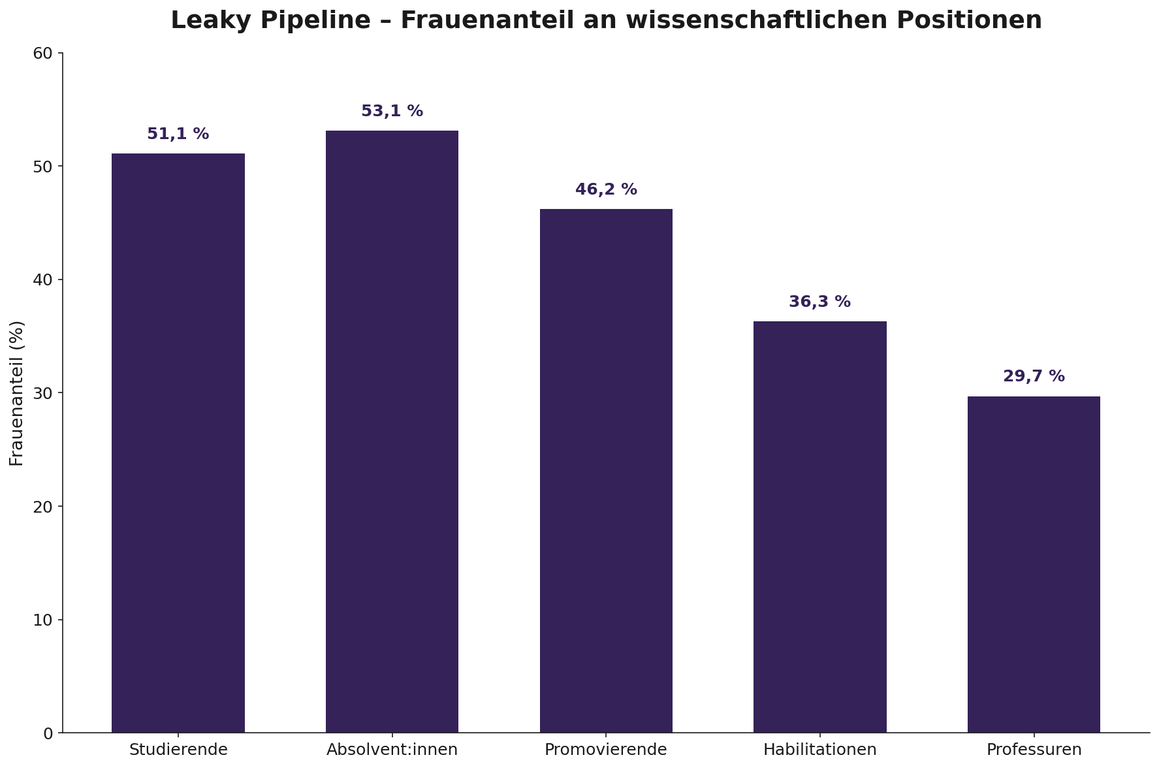

Auch wenn der Frauenanteil in der Wissenschaft auf allen Karrierelevel kontinuierlich zunimmt, gibt es nach wie vor den Effekt der „Leaky Pipeline“: Je höher die Qualifikation, desto niedriger der Frauenanteil. Das Statistische Bundesamt meldet für das Jahr 2024 folgende Frauenanteile:

- Studierende: 51,1 Prozent

- Absolvent:innen: 53,1 Prozent

- Promovierende: 46,2 Prozent

- Habilitationen: 36,3 Prozent

- Professuren: 29,7 Prozent

Während also rund die Hälfte der Studierenden und Promovierenden weiblich sind, sinkt dieser Wert nach der Promotion deutlich ab: Der Anteil an Frauen unter allen, die habilitierten, lag 2024 bei 36,3 Prozent. Noch niedriger war der Anteil hauptberuflicher Professorinnen. Er lag bei 29,7 Prozent.

Laut Einschätzungen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist einer der Hauptfaktoren für den Rückgang des Frauenanteils im Laufe der wissenschaftlichen Karriere die Familiengründungsphase im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Viele Frauen stemmen häufig noch die Promotion mit Kind, anschließend zeigt sich jedoch eine deutliche Reduktion der Zahlen weiblicher Wissenschaftlerinnen.

Laut der GEW sind neben dem Faktor Familienplanung noch weitere Gründe für den stetigen Rückgang von Frauen aus wissenschaftlichen Karrieren verantwortlich:

- In der Wissenschaft herrschen nach wie vor perspektivisch unsichere und instabile Arbeitsbedingungen. Häufig hindert diese Situation vor allem Frauen – auch wegen einer potenziellen Familienplanung – daran, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben.

- Der Wissenschaftsbetrieb mit seinem nach wie vor vertikal angelegten Karriereweg ist mit vielen zeitgemäßen Lebensentwürfen nicht mehr vereinbar.

- Als dritten Faktor erfasst die GEW die Mystifikation der Wissenschaft: Nach wie vor gilt das Narrativ, die Wissenschaft sei weniger ein Beruf als eine Art Lebensform, in der es keinen Feierabend gebe und der man sich, lässt man sich auf diese Art Karriere ein, voll und ganz hingeben müsse.

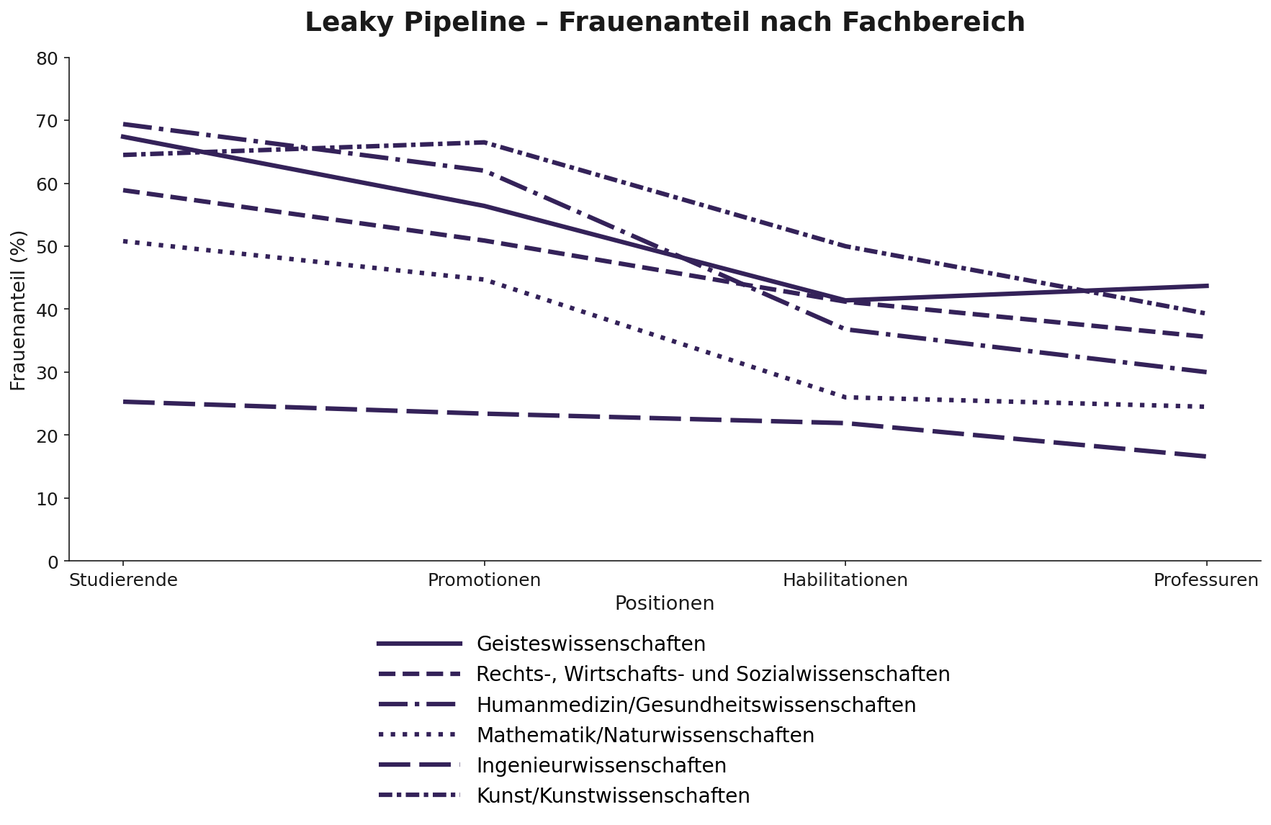

Der Rückgang des Frauenanteils im Laufe der wissenschaftlichen Karriere lässt sich anhand von Beispielen aus verschiedenen Fächergruppen beziffern.

Frauenanteil an deutschen Hochschulen 2024 nach Fächergruppen

| Studierende * | Promotionen | Habilitationen | Professuren | |

|---|---|---|---|---|

|

Geisteswissenschaften |

67,4 % |

56,4 % |

41,4 % |

43,7 % |

|

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |

58,9 % |

50,9 % |

41,2 % |

35,6 % |

|

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften |

69,4 % |

62,0 % |

36,8 % |

30,0 % |

|

Mathematik/Naturwissenschaften |

50,8 % |

44,7 % |

26,0 % |

24,5 % |

|

Ingenieurwissenschaften |

25,3 % |

23,4 % |

21,9 % |

16,6 % |

|

Kunst/Kunstwissenschaften |

64,5 % |

66,5 % |

50,0 % |

39,3 % |

*Quelle: CHE Hochschuldaten, 2023; alle übrigen Angaben: Statistisches Bundesamt, 2024.

Quelle: Statistisches Bundesamt, CHE © academicsInsbesondere in der medizinischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Forschung verringert sich der Frauenanteil nach der Promotion erheblich. Die Mathematikerin Helena Mihaljević und die Physikerin Lucía Santamaría haben 2018 in ihrer Studie zum „Gender Gap in Science“ herausgearbeitet, was es insbesondere in den nach wie vor männlich dominierten Fachdisziplinen bedeutet, die Karriereleiter zu erklimmen. Was generell im Wissenschaftsbetrieb gilt, wird Frauen in männerdominierten Fachdisziplinen besonders erschwert: Wer nicht regelmäßig und in einschlägiger Fachliteratur seiner Disziplin publiziert und dann auch selbst von anderen Fachkolleginnen und -kollegen zitiert wird, hat es schwer, im Wissenschaftsbetrieb aufzusteigen – der sogenannte Matilda-Effekt.

Nach Einschätzung von Thomas Vogt, Pressesprecher der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, liegt genau in diesem Punkt die Herausforderung: Insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich sind antiquierte Geschlechterstrukturen nach wie vor präsent. Veraltete Denk- und Handlungsmuster resultieren darin, dass männliche Wissenschaftler in ihrem männlich dominierten Umfeld eher Männer empfehlen, fördern und zitieren. Auch deshalb gilt: Wer sich für eine akademische Laufbahn entscheidet, sollte aktiv wissenschaftliche Netzwerke aufbauen und pflegen sowie Drittmittel zur Forschungsförderung akquirieren können.

© academics / KI-generiert

Die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt

Für die Wissenschaft gilt, was allgemein in der Arbeitswelt gilt: Frauen sind insbesondere in den höheren Ebenen und in Führungspositionen unterrepräsentiert. Nach Auffassung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sind Frauen am Arbeitsmarkt besonders von Benachteiligungen betroffen. Es bringt daher Programme und Gesetze auf den Weg, die die Situation für Frauen im Berufsleben verbessern und diskriminierende Strukturen aufbrechen sollen.

Eine entscheidende Grundlage vieler Maßnahmen ist das 2001 von der Bundesregierung verabschiedete Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). Es gilt im öffentlichen Dienst, in Behörden und Verwaltungsstellen, in allen Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie in Institutionen der Bundesverwaltung und einzelnen – teilweise auch privaten – Unternehmen. Ziel des Gesetzes ist die Aufhebung von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts und die Umsetzung familienfreundlicherer Arbeitsbedingungen. Das Gesetz gibt außerdem vor, welche Voraussetzungen bei Ausschreibungen und der Vergabe von Arbeitsstellen (im öffentlichen Dienst) erfüllt werden müssen.

➥ Frauen in Führungspositionen – Zahlen und Fakten

Benachteiligung von Frauen im Berufskontext

Studien belegen, dass die Gleichstellung in vielen Berufen noch nicht stattfindet. Vor allem in privaten Unternehmen werden oft keine oder nur wenige Maßnahmen umgesetzt. Aber auch im öffentlichen Dienst ist Gleichstellung bisher keine Selbstverständlichkeit – trotz gesetzlicher Vorgaben. Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, arbeiten seltener in leitenden Positionen und steigen früher und/oder häufiger aus ihren Berufen aus. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Als Ursachen gelten jedoch vor allem:

- strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt

- gesellschaftlich verankerte Geschlechterstereotype

- hierarchische Strukturen.

Einige Begriffe sind für das Verständnis des Diskurses um die Situation von Frauen in der Arbeitswelt – und insbesondere in der Wissenschaft – relevant. Sie werden daher im Folgenden kurz skizziert.

Die Gläserne Decke

Die Gläserne Decke beschreibt das Phänomen einer vermeintlich unsichtbaren Barriere, die spezifische Gruppen – in diesem Fall Frauen – an einem beruflichen Aufstieg hindert. Der Begriff hat sich auch als Bestandteil der Debatte um die Frauenquote etabliert. Diese spiegelt den Anteil an Frauen in den Gremien und Führungspositionen von Unternehmen wider. Laut einer Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) lag der Frauenanteil in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen 2025 bei knapp 21 Prozent.

Der Gender-Pay-Gap

Der Gender-Pay-Gap beschreibt die Lohnlücke und Differenz des durchschnittlichen Bruttoverdienstes von Frauen und Männern. Er betrug unbereinigt – das bedeutet unabhängig von Faktoren wie Bildungsstand, Beschäftigungsumfang und Berufserfahrung – im Jahr 2025 rund 16 Prozent (Quelle: Destatis), bereinigt unverändert bei 6 Prozent. Im Osten lag er dabei mit 5 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert in den westlichen Bundesländern, der bei 17 Prozent lag.

Der Gender-Care-Gap

Mit dem Gender-Care-Gap wird der Unterschied im Zeitaufwand bezeichnet, den Männer und Frauen für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Dazu gehören Kinderbetreuung, Arbeit in Haus und Garten, Ehrenamt und unbezahlte Arbeit in Fremdhaushalten. Der Gender-Care-Gap betrug 2022 43,4 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen im Durchschnitt pro Woche 29 Stunden und 18 Minuten und Männer durchschnittlich 20 Stunden und 26 Minuten unbezahlte Sorgearbeit leisteten.

Frauen haben also ungleich schlechtere Voraussetzungen am Arbeitsmarkt. Dies zeigt sich auch im Wissenschaftsbetrieb, an Unis, Hochschulen und in der forschenden Industrie.

Historie: Frauen in der Wissenschaft ab 1900

Frauen wurde die Teilnahme am Wissenschaftsbetrieb deutlich später als ihren männlichen Mitstreitern gewährt. Im Jahr 1900 wurden die ersten Frauen zum Studium in Deutschland zugelassen, 1921 habilitierten die ersten weiblichen Wissenschaftlerinnen in Deutschland. Die erste Professorin an einer deutschen Universität war Margarete von Wrangell, die ab 1923 den Lehrstuhl für Pflanzenernährungslehre an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim innehatte.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts kam Bewegung in die Gleichstellung der Frauen in der Wissenschaft. Nicht zuletzt die Anstrengungen zahlreicher feministischer Bewegungen, Förderprogramme und Initiativen führten zu realen Veränderungen.

Forderungen und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung in der Wissenschaft

Das Bundesgleichstellungsgesetz greift im öffentlichen Sektor, also auch im öffentlichen Dienst, in dem die meisten Wissenschaftlerinnen – zumindest die, die an staatlichen Universitäten und Hochschulen beschäftigt sind – arbeiten. Darüber hinaus organisieren sich Dachverbände, Forschungseinrichtungen und Initiativen autark, um Forderungen publik zu machen und konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung zu entwickeln und umzusetzen.

Die GEW fordert unter anderem:

- flexiblere Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft

- eine verbindliche und mit Sanktionen behaftete Quotierung zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in allen Karrierestufen

- eine verbindliche Verpflichtung von Forschungseinrichtungen und Hochschulen zur Umsetzung von Maßnahmen zur nachweislichen Steigerung des Frauenanteils in Bereichen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind

Der Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung, Dr. Enno Aufderheide, sieht eine Verbesserung der allgemeinen Umstände. Dazu zählt er ein gesellschaftliches Umdenken, wenn es um partnerschaftliches Aufteilen von Familienaufgaben geht und eine gezielte Förderung von Frauen in der Wissenschaft als den Schlüssel zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Er verweist außerdem auf die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die mit den „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ einen institutionsunabhängigen Leitfaden zu Gleichstellungsmaßnahmen in der Wissenschaft entworfen hat.

Inwieweit Forderungen von Verbänden und Institutionen wie der GEW tatsächliche Verbesserungen der Strukturen bewirken, bleibt schwer zu messen. Darüber hinaus existieren jedoch zahlreiche Förderprogramme, Stipendien, Initiativen und Privatförderungen, die angehende oder bereits im Berufsleben stehende Wissenschaftlerinnen in Anspruch nehmen können. Eine Übersicht über Möglichkeiten der Förderung von Frauen in der Wissenschaft hat academics zusammengestellt.