Drittmittelförderung

Drittmittel einwerben: Antrag auf Forschungsförderung stellen

Was gibt es bei der Forschungsförderung zu beachten? Wie beantrage ich Drittmittel? © simon2579 / iStock

Forschungsprojekte werden in Deutschland zu einem bedeutenden Teil aus Drittmitteln finanziert. Was sind Drittmittel, wie werden sie eingeworben und welche Bedeutung haben sie für die wissenschaftliche Karriere? Tipps für den Drittmittelantrag.

Aktualisiert: 01.10.2024

Definition: Was sind Drittmittel?

Das Statistische Bundesamt definiert Drittmittel als „Mittel, die zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Lehre zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt (Grundausstattung) von öffentlichen oder privaten Stellen eingeworben werden“. Es handelt sich also um Gelder, die Forscherinnen und Forschern beziehungsweise der Hochschule oder Forschungseinrichtung zusätzlich zu laufenden Haushalts-und Investitionsmitteln aus dem Hochschuletat von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden.

Geldgeber können dabei zum Beispiel Unternehmen aus der Privatwirtschaft sein, aber auch Stiftungen oder staatliche Institutionen zur Forschungsförderung wie etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Die DFG ist der wichtigste staatliche Forschungsförderer in Deutschland: Im Jahr 2023 beträgt ihr Förderetat nach eigenen Angaben 3,9 Milliarden Euro.

Typischerweise werden Drittmittel von Professor:innen beziehungsweise von Forschenden in der Postdoc-Phase eingeworben und über einen befristeten Zeitraum und gezielt für ein bestimmtes Forschungsprojekt gezahlt. Sie decken meist alle Kosten für ein Forschungsprojekt ab – von der eigenen Stelle und den Mitarbeitenden über Sachmittel, Reisen, Publikationen bis hin zur Organisation von Tagungen und Workshops.

Drittmittelakquise: Wichtige Voraussetzung für die Bewerbung um eine Professur

Entsprechend ist der Erfolg bei Drittmittelanträgen bei Berufungsverfahren für Professor:innen zu einem der wichtigsten Auswahlkriterien geworden – insbesondere in den technischen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Drittmitteleinwerbung wird in vielen Stellenausschreibungen für Professor:innen ausdrücklich als Erwartung bzw. Voraussetzung formuliert.

Laut Statistischem Bundesamt warben Professor:innen 2022 an deutschen Universitäten pro Kopf durchschnittlich 326.400 Euro an Drittmitteln ein, eine Steigerung um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. An HAWs/FHs waren es demnach 51.200 Euro, ein Plus von elf Prozent.

Drittmitteleinnahmen 2022 je Professur an deutschen Universitäten nach Fachbereichen

| Fächergruppe | Drittmitteleinnahmen je Professor (⌀ in Euro, Angabe gerundet) |

|---|---|

|

Ingenieurwissenschaften |

714.400 € |

|

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften |

676.400 € |

|

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |

421.800 € |

|

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |

163.100 € |

|

Geisteswissenschaften |

146.800 € |

|

Kunst/Kunstwissenschaft |

88.700 € |

Promovierte Wissenschaftler:innen sollten daher frühzeitig damit beginnen, für ihre Forschungsprojekte Drittmittel einzuwerben. Das hat gleich mehrere Vorteile:

- Sie sammeln wichtige Erfahrung zur Antragstellung

- Sie können damit unabhängig und weisungsfrei forschen

- Sie knüpfen wertvolle Kontakte und eröffnen sich damit manchmal selbst Chancen, später bei einem der öffentlichen oder privaten Geldgeber zu arbeiten.

Ein geeignetes Einsteigerprogramm ist beispielsweise die „Eigene Stelle“ bei der DFG. Auch als Postdoc auf einer Drittmittelstelle erwerben angehende Forscher:innen Erfahrung mit der Drittmitteleinwerbung und- verwaltung.

Drittmittelantrag stellen: Das ist zu beachten

Ein Drittmittelantrag braucht Zeit und Vorlauf. Das organisatorische Prozedere kann sich über einige Monate hinziehen – umso mehr, wenn etwa in der freien Wirtschaft mehrere Kooperationspartner beteiligt sind.

Wer einen eigenen Antrag stellen möchte, wendet sich für grundlegende Infos am besten an die Drittmittelbeauftragten oder die jeweilige Servicestelle für Forschungsförderung an der Hochschule. Hier gibt es auch Hinweise auf geeignete Förderprogramme. Darüber hinaus bieten die meisten Hochschulen oder auch der Deutsche Hochschulverband (DHV) Seminare an, in denen Nachwuchsforscher:innen lernen, wie man einen Drittmittelantrag schreibt und welche Formalia dabei zu beachten sind.

Bei der DFG antragsberechtigt sind grundsätzlich alle Wissenschaftler:innen in Deutschland und an deutschen Forschungseinrichtungen im Ausland, deren Ausbildung abgeschlossen ist, die also in der Regel promoviert und in der Postdoc-Phase sind. Die DFG stellt online einen Leitfaden zur Erstellung eines Drittmittelantrags zur Verfügung; die Uni Trier hat 33 Praxistipps für die Antragstellung bereitgestellt.

Erste Schritte: Drittmittelantrag vorbereiten und einreichen

Steht die Projektidee, dann arbeitet die wissenschaftliche Projektleitung bei der Vorbereitung des Drittmittelantrags eng mit der für Finanzen zuständigen Abteilung der Hochschulverwaltung zusammen. Anhand der Antragsvorgaben des potenziellen Drittmittelgebers muss ein solider Finanzierungsplan aufgestellt werden, der alle erforderlichen Kosten abdeckt. Bevor der Antrag beim Drittmittelgeber eingereicht werden kann, muss ihn das Hochschulpräsidium offiziell absegnen.

Drittmittel einwerben: Mit Inhalt und Wortwahl überzeugen

Vom „Einwerben“ spricht man hier nicht umsonst, denn in ihrem Antrag müssen Forscher:innen durchaus Werbung für ihre Arbeit machen. Im Hinblick auf Drittmittel lohnt es sich daher manchmal auch, eigene Schwerpunkte zu hinterfragen: Welche Forschungsfragen sind gerade besonders drängend oder finden die meiste Beachtung?

Dabei spielt nicht nur der Inhalt, sondern auch die Wortwahl eine Rolle. Christian Volk, Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin, spricht in einem Bericht von „Deutschlandfunk Kultur“ die Notwendigkeit einer „strategischen Formulierung“ bei Drittmittelanträgen an. Es sei relevant, sich zu überlegen: „Was sind (...) gerade zentrale Begriffe? Was ist en vogue?“

Drittmittelantrag stellen: Notwendige Kriterien müssen erfüllt sein

Wie auch bei jeder Bewerbung gilt:

- Standard-Anschreiben führen selten zum Erfolg.

- Die Vorgaben, die die Drittmittelgeber an die Anträge stellen, sollten genau beachtet werden.

- Es muss überprüft werden, ob alle notwendigen Kriterien erfüllt werden.

- Vor der Abgabe sollten die Unterlagen grundsätzlich auf Vollständigkeit kontrolliert werden. Die Forschungsförderungsstelle der Hochschule kann hierzu beraten.

Einige Fördereinrichtungen sind mitunter sehr streng, wenn es um die Qualität der Anträge geht. So werden beispielsweise beim „Starting Grant“ des European Research Council (ERC) die eingehenden Anträge nach erfolgter Überprüfung verschiedener Kriterien bezüglich Antragsteller:in und Projekt in drei Gruppen eingeteilt. Die Bewertung „A“ bedeutet, dass alle Kriterien erfüllt sind und eine Förderung empfohlen wird. Wer eine „B“- oder „C“-Bewertung erhält, kommt für eine Förderung nicht infrage und ist für ein beziehungsweise zwei Folgejahre für eine erneute Antragstellung gesperrt.

5 Tipps für die Drittmittelakquise

Diese Tipps geben Helga Soer-Sodmann und Dr. Christine Schmidt von der SAFIR Forschungsförderberatung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster:

- Sie machen das großartig! Unterschätzen Sie niemals Ihr Potenzial. Selbstzweifel nützen Ihnen gar nichts und hindern Sie am Erfolg. Seien Sie mutig! Wenn aus diesem einen Antrag jetzt noch nichts wird, versuchen Sie es eben noch einmal.

- Denken Sie strategisch! Formulieren Sie Ihre (Drittmittel-)Ziele kurz-, mittel- und langfristig. Denken Sie dabei auch über Alternativen nach.

- Gut geplant ist halb beworben. Informieren Sie sich über Zeitfenster und Deadlines. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Begutachtung eines Antrags und z.B. bei Ortwechsel auch der Vorlauf an der Gastinstitution längere Zeit in Anspruch nehmen können.

- Gemeinsam geht es besser #1: Nehmen Sie kollegiale und institutionelle Unterstützung in Anspruch. Sprechen Sie mit den Mittelgebern, der Förderberatung Ihrer Institution und bitten Sie Kolleg:innen um kritisches Feedback zu Ihren Proposals.

- Gemeinsam geht es besser #2: Pflegen und vergrößern Sie Ihr Netzwerk kontinuierlich. Es erweitert Ihre Projekt- und Antragsmöglichkeiten. Größere Anträge im Lauf Ihrer Karriere sind meist nur dann erfolgversprechend, wenn Sie gemeinsame Vorarbeiten vorweisen können.

Drittmitteleinnahmen nach Hochschulart und Fachbereichen

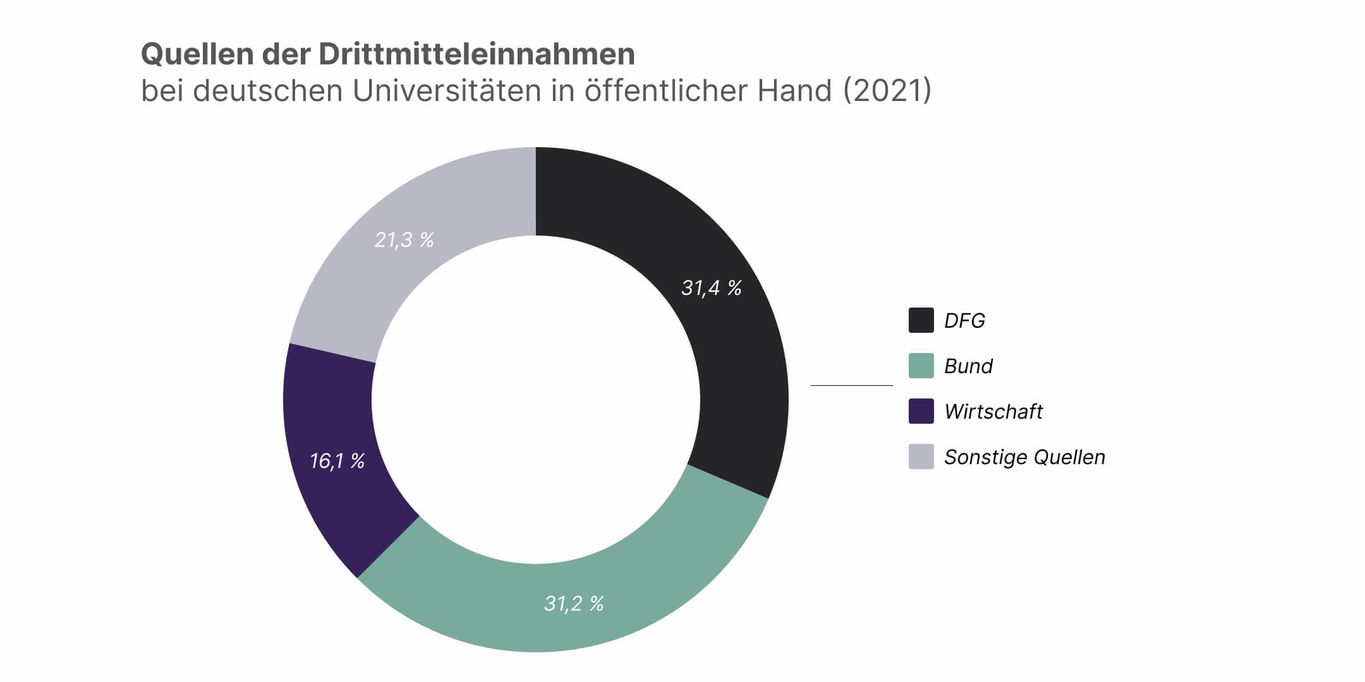

Forschungsleistung erfordert Geld: Laut dem Statistischen Bundesamt haben die deutschen Hochschulen im Jahr 2021 rund 20,6 Milliarden Euro für ihre Forschung ausgegeben; knapp die Hälfte, nämlich rund 9,5 Milliarden Euro davon stammten aus Drittmitteleinnahmen. Die meisten Drittmittel erhielten Universitäten in öffentlicher Hand dabei von der DFG (31,4 Prozent), dem Bund (31,2 Prozent), und der gewerblichen Wirtschaft (16,1 Prozent).

Die DFG und der Bund waren 2021 die größten Drittmittelgeber für Universitäten in öffentlicher Hand. © academics

Je nach Art der Hochschule unterscheiden sich die Höhe und die Geber von Drittmitteln dabei erheblich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick; die Differenz zur Gesamtsumme verteilt sich auf sonstige Geldgeber wie die Länder, Stiftungen oder auch die Bundesagentur für Arbeit.

Fördergelder je Drittmittelgeber nach Hochschulart (in tausend Euro, 2021)

| Hochschule | DFG | Bund | gewerbliche Wirtschaft | EU | Drittmittel gesamt |

|---|---|---|---|---|---|

|

Universitäten (ohne med. Einrichtungen / Gesundheitswissenschaften) |

2.349.699 |

1.955.454 |

808.936 |

569.547 |

6.332.624 |

|

Medizinische Einrichtungen / Gesundheitswissenschaften der Universitäten |

582.563 |

558.466 |

575.437 |

130.152 |

2.173.213 |

|

Pädagogische Hochschulen |

666 |

12.229 |

951 |

5.274 |

23.952 |

|

Theologische Hochschulen |

472 |

455 |

3.418 |

8 |

7.394 |

|

Kunsthochschulen |

2.743 |

8.092 |

7.358 |

4.030 |

37.207 |

|

FH/HAW (ohne Verwaltungsfachhochschulen) |

39.423 |

420.132 |

126.379 |

115.630 |

900.792 |

|

Verwaltungsfachhochschulen |

3.791 |

1.186 |

1.327 |

340 |

12.525 |

|

in Trägerschaft des Landes |

2.955.920 |

2.907.414 |

1.480.398 |

816.495 |

9.292.840 |

|

in Trägerschaft des Bundes |

4.697 |

9.483 |

8.229 |

1.576 |

27.384 |

|

in privater Trägerschaft |

9.409 |

28.889 |

29.701 |

5.758 |

119.112 |

|

in kirchlicher Trägerschaft |

9.329 |

10.228 |

5.478 |

1.152 |

48.370 |

|

Hochschulen gesamt |

2.979.356 |

2.956.014 |

1.523.805 |

824.981 |

9.487.707 |

Drittmitteleinnahmen an Universitäten nach Fachbereichen

Die Betrachtung der Drittmitteleinnahmen nach Fachbereichen zeigt große Unterschiede. Die universitären Fachbereiche mit den höchsten Drittmittelförderungsbeträgen sind regelmäßig

- die Ingenieurwissenschaften (rund 2,11 Milliarden Euro in 2021),

- Medizin und Gesundheitswissenschaften (rund 1,90 Milliarden Euro) sowie

- Mathematik und Naturwissenschaften (rund 1,80 Milliarden Euro).

Grund dafür ist unter anderem, dass für Forschung auf höchstem Niveau insbesondere in diesen Fachbereichen moderne und teure Geräte benötigt werden, die die Hochschulen aus ihren Etats nicht selbst finanzieren können. Zum Vergleich: In den Geisteswissenschaften waren es rund 424 Millionen Euro, in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften etwa 645 Millionen Euro.