Promotionen in Deutschland: Statistik

Wie viele Deutsche haben einen Doktortitel? Zahlen und Fakten zur Promotionsquote

Die Promotionsquote ist in Deutschland seit 2016 leicht rückläufig. © PeopleImages / iStock.com

Ein Doktortitel ist etwas Besonderes. Oder? Wie viele Deutsche sind eigentlich promoviert? In welchen Fachbereichen, und wie sieht die Geschlechterverteilung aus? academics liefert Antworten auf diese und weitere Fragen.

Aktualisiert: 29.07.2025

Promotionsstatistik: Überblick

Laut dem Mikrozensus hatten im Jahr 2019 insgesamt 862.000 Deutsche einen Doktortitel inne (aktuellere Daten liegen nicht vor). Das entspricht einem Anteil von 1,2 Prozent der Bevölkerung. Im Jahr 2011 waren es 1,1 Prozent, der Wert ist also relativ konstant, wenn auch mit leicht steigender Tendenz. Der Anteil der promovierten Männer ist dabei mit 65 Prozent deutlich höher als der der Frauen (35 Prozent) mit Doktortitel.

Dies dürfte sich im Laufe der Jahre aber ändern: Laut der Erhebung „Prüfungen an Hochschulen“ des Statistischen Bundesamts lag der Anteil der Frauen unter den frisch Promovierten im Jahr 2023 bei 46,3 Prozent (12.294 abgeschlossene Promotionen von insgesamt 26.572).

Die Gesamtzahl der abgeschlossenen Promotionen zeigt dabei eine leicht rückläufige Tendenz: Nachdem die Anzahl der abgeschlossenen Promotionen über die Jahre hinweg kontinuierlich angestiegen war, erreichte sie 2016 mit 29.303 einen vorläufigen Höhepunkt. Seitdem nimmt sie wieder ab.

Gewachsen ist allerdings mit 3.754 verliehenen Doktorgraden der Anteil der strukturierten Promotionen (2023). Zwar ist er mit 14,1 Prozent noch relativ gering, die Zahl steigt aber kontinuierlich und deutlich an. 2021 lag er noch bei 8,4 Prozent.

In welchen Fachbereichen ist die Promotionsquote in Deutschland besonders hoch?

Generell lässt sich sagen, dass die Promotion in Deutschland an Bedeutung verliert. Dennoch ist sie in einigen Fachbereichen nach wie vor äußerst relevant für den beruflichen Werdegang – vor allem in den Naturwissenschaften und der Medizin.

Letztere (Allgemeinmedizin) ist traditionell das Fach, in dem die meisten Promotionen abgelegt werden: Im Jahr 2023 wurden 7.042 Absolvent:innen der Doktortitel in der Medizin (ohne Zahnmedizin) verliehen – das entspricht 26,5 Prozent aller erfolgreichen Promotionen). Dahinter rangieren Biologie (2.195 Promotionen, 8,3 Prozent) und Chemie (2.175 Promotionen, 8,2 Prozent)

Nicht nur in der Anzahl der Promotionen unterscheiden sich die Fachbereiche. Auch die Geschlechterverteilung variiert enorm: Waren in den Ingenieurwissenschaften im Jahr 2023 satte 80,4 Prozent der frischen „Doktoren“ Männer, lag ihr Anteil in der Kunst beziehungsweise den Kunstwissenschaften bei nur 29,7 Prozent. Auch in der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (39,1 Prozent) sowie den Geisteswissenschaften (47,7 Prozent) war der Anteil der neu promovierten Männer 2023 unterdurchschnittlich.

Übrigens auch in der Biologie: Hier registrierte das Statistische Bundesamt 885 erfolgreiche Promotionsabschlüsse von Männern (40,3 Prozent) und 1.310 von Frauen – entgegen dem Trend in den Naturwissenschaften, in denen der Männeranteil 2023 insgesamt bei 58 Prozent lag.

Abgeschlossene Promotionen im Jahr 2023 nach Fachbereichen und Geschlecht

| Fachbereich | Promotionen gesamt | Anteil Frauen (Prozent) |

|---|---|---|

|

Geisteswissenschaften |

1.589 |

52,2 |

|

Sport |

107 |

43,9 |

|

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |

3.768 |

47,0 |

|

Mathematik, Naturwissenschaften |

7.488 |

42,0 |

|

Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften |

8.111 |

60,9 |

|

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |

831 |

65,8 |

|

Ingenieurwissenschaften |

4.486 |

19,6 |

|

Kunst, Kunstwissenschaften |

199 |

70,4 |

|

Insgesamt |

26.572 |

46,3 |

Jetzt den Test machen!

Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den etwa viertelstündigen academics Promotions-Test machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.

Wie alt sind Doktorand:innen beim Promotionsabschluss?

Mit 30,7 Jahren schließen Doktorand:innen in Deutschland erfolgreich ihre Promotion ab (Medianwert, Quelle: Statistisches Bundesamt). Frauen sind dabei mit 30,3 Jahren etwas jünger als Männer (31 Jahre). Auch wenn das Gros der Promotionsabsolvent:innen also um die 30, gibt es jedoch auch deutlich jüngere Promovierte – und viele ältere, auch jenseits der 50 oder gar 60 Jahre.

Alter bei Promotionsabschluss

| Alter | Anzahl Abschlüsse | Männer | Frauen |

|---|---|---|---|

|

22 Jahre |

2 |

1 |

1 |

|

23 Jahre |

9 |

4 |

5 |

|

24 Jahre |

102 |

42 |

60 |

|

25 Jahre |

406 |

155 |

251 |

|

26 Jahre |

965 |

368 |

597 |

|

27 Jahre |

1 679 |

719 |

960 |

|

28 Jahre |

2 390 |

1 180 |

1 210 |

|

29 Jahre |

2 891 |

1 498 |

1 393 |

|

30 Jahre |

2 943 |

1 610 |

1 333 |

|

31 Jahre |

2 844 |

1 627 |

1 217 |

|

32 Jahre |

2 580 |

1 515 |

1 065 |

|

33 Jahre |

2 176 |

1 279 |

897 |

|

34 Jahre |

1 686 |

977 |

709 |

|

35 Jahre |

1 282 |

743 |

539 |

|

36 Jahre |

974 |

559 |

415 |

|

37 Jahre |

732 |

430 |

302 |

|

38 Jahre |

578 |

330 |

248 |

|

39 Jahre |

416 |

229 |

187 |

|

40 Jahre |

338 |

196 |

142 |

|

41 Jahre |

263 |

147 |

116 |

|

42 Jahre |

210 |

120 |

90 |

|

43 Jahre |

172 |

86 |

86 |

|

44 Jahre |

149 |

80 |

69 |

|

45 Jahre |

95 |

50 |

45 |

|

46 Jahre |

80 |

36 |

44 |

|

47 Jahre |

70 |

36 |

34 |

|

48 Jahre |

66 |

37 |

29 |

|

49 Jahre |

45 |

23 |

22 |

|

50 Jahre |

53 |

20 |

33 |

|

51 Jahre |

53 |

16 |

37 |

|

52 Jahre |

37 |

16 |

21 |

|

53 Jahre |

19 |

11 |

8 |

|

54 Jahre |

34 |

17 |

17 |

|

55 Jahre |

31 |

19 |

12 |

|

56 Jahre |

27 |

10 |

17 |

|

57 Jahre |

22 |

8 |

14 |

|

58 Jahre |

21 |

11 |

10 |

|

59 Jahre |

16 |

6 |

10 |

|

60 Jahre und älter |

114 |

67 |

47 |

|

Insgesamt |

26 570 |

14 278 |

12 292 |

|

Medianalter |

30,7 |

31,0 |

30,3 |

Promotionsnoten: Wie oft gab es die Bestnote?

Die meisten Doktorand:innen schlossen ihre Promotion im Jahr 2021 laut Destatis mit der Note „sehr gut“ ab. 3.855 promovierten „mit Auszeichnung“:

- Mit Auszeichnung: 4.248

- Sehr gut: 14.650

- Gut: 4.931

- Befriedigend: 444

- Ausreichend: 48

- Note nicht bekannt: 2.249

Für zwei Promovierende war der Traum vom Doktortitel im Jahr 2023 vorbei: Sie haben endgültig nicht bestanden.

Bundesländer: Wo werden besonders viele Doktortitel vergeben?

In absoluten Zahlen wurden im Jahr 2023 die meisten Doktorand:innen in Nordrhein-Westfalen (5.521) promoviert, dahinter folgt Bayern (4.843). Die mit Abstand wenigsten Promotionen, nämlich 71, wurden im Saarland abgeschlossen.

Setzt man jedoch die Anzahl der Masterabsolvent:innen mit den Promovierten ins Verhältnis, promovierten 2023 – relativ gesehen – besonders viele Studierende in Mecklenburg-Vorpommern (23,6 Prozent; Bundesdurchschnitt: 18,1 Prozent) und Niedersachsen (22,6 Prozent). Am niedrigsten war diese Quote im Saarland (4,7 Prozent). Da sich die Studierendenzahlen aber im Laufe der Jahre, die eine Promotion dauert, aber verschieben können und zudem Promotionen nicht immer in dem Bundesland abgelegt werden, in dem der Masterabschluss erfolgte, kann der Wert allenfalls nur als ganz grober Richtwert dienen.

Bestandene Promotionen 2023 nach Bundesland

| Bundesland | Anzahl Promotionen | Anteil Frauen (Prozent) | Verhältnis Promotionen-Masterabschluss (Prozent) |

|---|---|---|---|

|

Baden-Württemberg |

4.200 |

44,2 |

20,9 |

|

Bayern |

4.843 |

46,0 |

20,1 |

|

Berlin |

1.658 |

49,6 |

13,3 |

|

Brandenburg |

386 |

46,1 |

13,1 |

|

Bremen |

254 |

42,9 |

16,0 |

|

Hamburg |

965 |

49,4 |

16,0 |

|

Hessen |

2.170 |

48,1 |

17,1 |

|

Mecklenburg-Vorpommern |

489 |

50,7 |

23,6 |

|

Niedersachsen |

2.171 |

46,3 |

22,6 |

|

Nordrhein-Westfalen |

5.521 |

44,9 |

18,8 |

|

Rheinland-Pfalz |

812 |

50,1 |

11,7 |

|

Saarland |

71 |

28,2 |

4,7 |

|

Sachsen |

1.483 |

46,3 |

24,3 |

|

Sachsen-Anhalt |

462 |

45,5 |

13,1 |

|

Schleswig-Holstein |

435 |

51,5 |

15,6 |

|

Thüringen |

623 |

48,0 |

13,9 |

|

Insgesamt |

26.570 |

46,3 |

18,1 |

Schon gewusst?

In den meisten Bundesländern haben mittlerweile auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) ein eigenes Promotionsrecht – zumindest kann es (meist fachlich und zeitlich beschränkt) an einzelne Hochschulen oder Fachbereiche verliehen werden. 2023 wurden an HAW bzw. FH noch keine Promotionen (lediglich kooperative mit Universitäten) abgelegt, dies wird sich in den kommenden Jahren aber vermutlich ändern.

Mehr lesen: Promovieren an einer HAW/FH

Wie viele Doktorand:innen brechen ihre Promotion ab?

Laut dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ist die Abbruchquote bei Promotionen noch nicht ausreichend erforscht; in den kommenden Jahren soll sie in der Promovierendenstatistik des Statistischen Bundesamts erfasst werden. Ein Anhaltspunkt: Laut einer Befragung des Prüfungsjahrgangs 2005 zehn Jahre nach dem Abschluss im Auftrag der DZHW beendeten 18 Prozent der Promovierenden ihre Dissertation nicht.

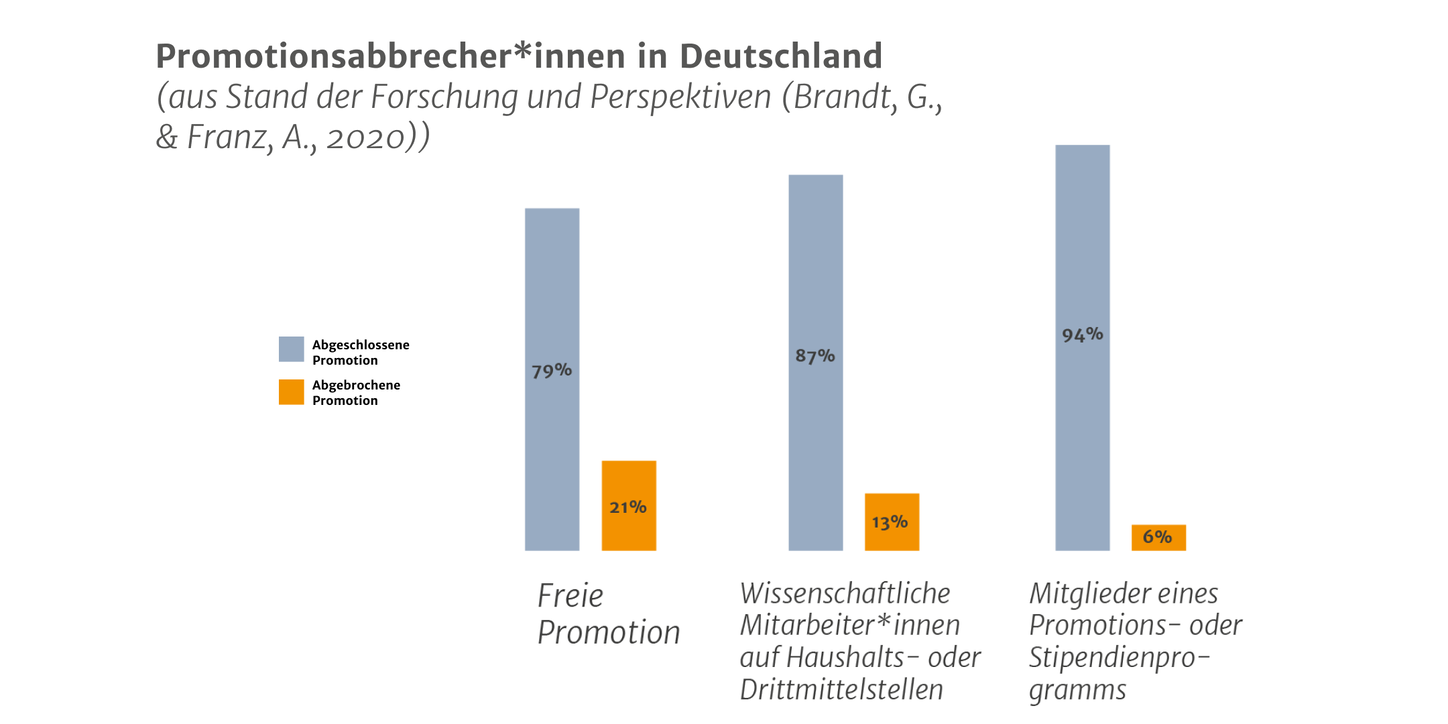

Erste tiefer gehende Hinweise zum Thema Promotionsabbruch liefert die Studie „Promotionsabbrecher*innen in Deutschland. Stand der Forschung und Perspektiven (Brandt, G., & Franz, A., 2020). Basis der vorgenommenen Schätzungen bieten hier Daten aus DZHW-Absolventenbefragungen in den Jahren 1997, 2001 und 2005. Im Paper heißt es: “Besonders hoch ist die Abbruchquote bei freien Promotionen (21 Prozent), bei wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen auf Haushalts- oder Drittmittelstellen beträgt sie 13 Prozent und sechs Prozent für Mitglieder eines Promotions- oder Stipendienprogramms.“

Promotionsabbrecher*innen in Deutschland (2020) © Brandt, G. & Franz, A. / academics-Grafik

Des Weiteren war die Abbruchquote in den untersuchten drei Jahrgängen unter den Frauen (20,6 Prozent) höher als bei den Männern (18,2 Prozent). Die meisten, nämlich mehr als die Hälfte, beendete die Arbeit am Promotionsvorhaben nach dem zweiten Jahr, ein knappes Viertel jeweils im ersten oder zweiten Jahr. Besonders hoch war die Abbruchquote mit 41,7 Prozent im Fachbereich Psychologie/Pädagogik, besonders niedrig in Mathematik/Naturwissenschaften (10,3 Prozent).

Eindeutige Gründe für die Abbrüche sind laut der Studie „Promotionen im Fokus“ (Jaksztat/Preßler/Briedis 2012) nicht auszumachen. Als Faktoren werden hier beispielsweise die Betreuung, Lehrverpflichtungen, die Finanzierung der Promotion oder auch die Art der Promotionsstelle genannt.